在先进制程趋于物理极限、芯片封装迈向三维集成的背景下,热管理已成为限制高性能计算系统性能释放的关键瓶颈。近年来,金刚石材料凭借其超高导热率、优异的电绝缘性和结构稳定性,成为下一代芯片散热的核心材料。而在金刚石散热材料的技术演进和系统集成方向上,华为已悄然完成从材料设计、键合封装到系统集成的全链条布局,并通过系列高价值专利构建起技术壁垒。

去年12月,华为技术有限公司公开了一项新专利:一种半导体器件及其制作方法、集成电路、电子设备,聚焦金刚石散热层与半导体芯片的结构协同。与传统散热思路不同,该专利通过在钝化层表面设计凹槽结构,使金刚石散热层在垂直方向上嵌入钝化层,实现对栅极区域的直接热耦合。这种结构显著增加了金刚石层与钝化层的接触面积,提高结合强度,同时减少了热流从栅极到散热层的扩散路径,降低热阻并提升散热效率。这一创新明确回应了先进芯片在局部热点区域(如栅极)热通量急剧上升的挑战,展示出华为在热设计细节上的深度思考。

华为对金刚石材料的热管理潜力早有系统性认识。早在2023年3月,其两项芯片导热材料相关专利就已提出以金刚石颗粒材料为主要导热介质,结合复合界面填料显著提升芯片封装界面导热性能。与传统硅脂或金属填料相比,金刚石复合材料展现出更优异的各向异性热导能力,并具备更强的机械稳定性。就此来看,华为已不仅将金刚石视为一项“替代材料”,而是正在以金刚石为基础构建新一代芯片热管理框架。

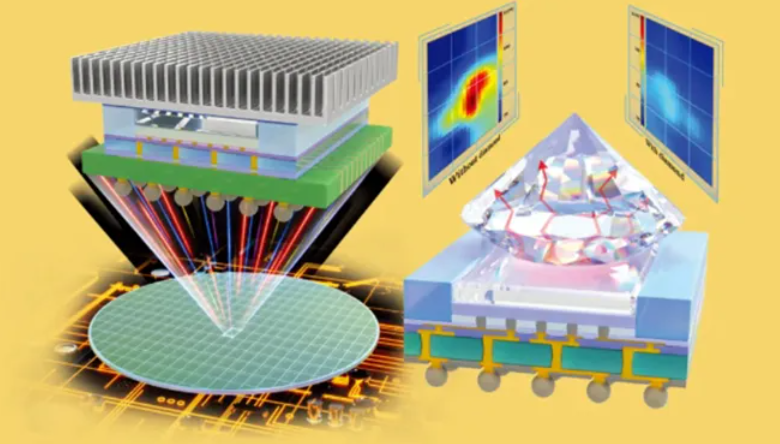

值得注意的是,华为并未将金刚石散热材料的研究仅局限于颗粒分散或金属复合等材料级别的优化,而是逐步推进至三维集成芯片系统的工程应用层面。2023年11月,其与哈尔滨工业大学联合公开的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利,提出通过混合异质材料(包括金刚石与石墨烯)的界面调控,实现大尺寸低热阻的三维键合结构。金刚石提供垂直方向高效散热通道,石墨烯则通过其横向导热能力协同均热,构成复合散热网络结构,为3D封装芯片中“堆叠发热”问题提供了系统性解决路径。

在结构创新之外,华为也在积极攻克金刚石材料与现有封装体系的工艺匹配难题。2024年2月,华为联合厦门大学团队,率先实现将多晶金刚石衬底集成于先进玻璃转接板背面封装结构中。这一低温键合技术攻克了金刚石在高温热处理中易碎裂、应力失配大的问题,同时与玻璃转接板形成热、电、力多维兼容接口,使得金刚石不仅仅作为“被动散热体”嵌入系统,而是以热功能核心部件角色服务于先进封装架构,特别适用于高算力、低延迟的5G通信芯片和AI加速芯片封装需求。

7月17日,华为最新公布的铜-金刚石复合散热基板专利(授权公告号CN223110366U),更是将金刚石应用从点状的“嵌入式散热”向大面积复合底板方向拓展。该基板采用铜金刚石复合材料填充于金属框架通孔中,并通过上下双金属层与系统电热结构焊接连接,从而实现高强度热传导与机械固定的双重功能。这种复合结构不仅提升整体热扩散能力,也为异构芯片封装提供了优良的热匹配平台,特别适用于服务器、基站与数据中心领域的高功率芯片需求。

从技术演进路径来看,华为的金刚石散热布局呈现出由材料开发、封装集成到系统热管理三位一体的多层协同趋势。其中,专利布局体现出其对“热耦合结构—界面材料—封装工艺—系统平台”的系统性掌控,而非单点材料性能突破。这一趋势与全球高性能芯片散热面临的现实挑战高度契合。国际上,包括Intel、TSMC、NVIDIA等厂商也在加快导热界面材料(TIM)、微流体散热、金刚石热板等方向的探索,但多数仍处于样品验证与初步试产阶段。

当前,随着AI训练芯片功耗持续攀升,传统铜-石墨散热方案逐渐失效,金刚石因其高导热、低热阻特性受到产业链广泛关注。但同时,金刚石的成本、加工难度和工艺集成壁垒也是限制其规模化应用的核心障碍。华为通过与高校团队协作、推进低温键合、结构优化和复合化路径,降低了金刚石材料的系统应用门槛,有望推动其率先落地于智能手机、数据中心、光通信等中高端散热场景。

更值得关注的是,华为在金刚石材料技术上的布局不仅服务于其自研芯片的性能释放,也构建起未来新型器件与系统的生态基础。以其三维集成散热专利为例,既可用于SoC堆叠芯片封装,也具备拓展到量子芯片、光电集成芯片等高热密度系统的潜力。

目前,金刚石散热技术正在从科研探索向工程实现迈进。华为不仅在材料创新上构筑壁垒,更在封装设计、工艺协同及系统集成方面完成关键技术闭环。随着专利的不断落地与产业配套的完善,华为有望率先实现金刚石散热材料的多场景规模化应用,并进一步重构高端芯片散热技术的全球竞争格局。

手机资讯

手机资讯 官方微信

官方微信

豫公网安备41019702003646号

豫公网安备41019702003646号