金刚石因其独特的理化性能,在电化学分析、生物传感和储能等领域具有重要应用潜力。然而,纯金刚石电阻率极高,无法直接用作电极材料。通过在金刚石中掺入硼等载流子,可以形成 p 型半导体,使其具备导电性,这就是掺硼金刚石(BDD)。BDD 具有化学稳定性高、背景电流低、污染附着少以及生物相容性好等优点,因此在电化学传感器和生物传感器中得到广泛应用。

除了导电性之外,BDD 中局部形成 sp² 杂化的石墨区域可以进一步提升电催化性能,加快电子转移速率,并引入 pH 活性官能团。但如果石墨区域过大或分布不受控,会增加背景电流,降低电极灵敏度,并影响长期稳定性。因此,实现金刚石结构(sp³)与石墨区域(sp²)的平衡,对于提升电极性能至关重要。

飞秒激光微加工 BDD

超短脉冲激光,尤其是飞秒激光,可以在 BDD 中精确构建微小的石墨化区域。其工作原理是激光脉冲在金刚石表面产生大量自由电子,使局部金刚石晶格由 sp³ 杂化转变为 sp² 石墨结构,同时避免周围区域受到热损伤。这种方法能够在 BDD 表面制作高精度的微通道石墨柱,为电极性能优化提供新途径。

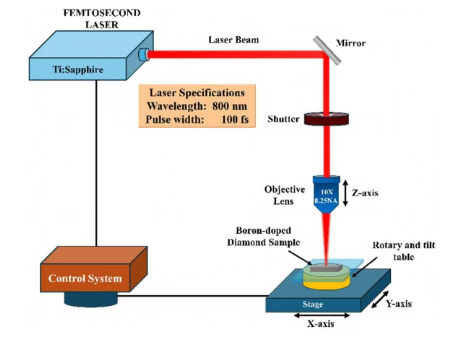

本研究采用波长 800 nm、脉冲宽度 100 fs 的飞秒激光,在 BDD 样品表面制备石墨微通道,并系统探究激光能量密度、扫描速度和扫描次数对石墨化的影响。实验样品为元素六提供的自立式 CVD 掺硼金刚石,尺寸为 10 mm × 10 mm × 0.6 mm,硼浓度为 2–6×10²⁰ atoms/cm³,电阻率约 0.22×10⁻³ Ω·m。

相关研究以“Formation of Graphitic Micro-Channels on Boron-Doped Diamond Electrodes via Femtosecond Laser Irradiation: A Route for Controlled sp² Functionalization”为题,发表在《Manufacturing Letters》

本研究通过飞秒激光在 BDD 表面精确制备石墨微通道,并系统研究了激光能量密度、扫描速度和扫描次数对石墨柱结构与电学性能的影响。结果表明,通过合理调控激光参数,可以实现石墨柱结晶度与导电性的平衡,为 BDD 电极在生物传感、电化学分析等多领域应用提供了新思路。这种微结构制备方法有助于提升电极的灵敏度、信号响应速度及长期稳定性。

图文导读

图1. 用于制造BDD电极的飞秒激光装置示意图

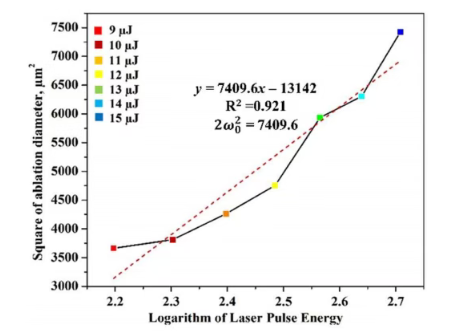

图2. 烧蚀宽度平方与激光功率对数值的散点图,左上角显示线性拟合曲线(红线)及对应拟合函数。

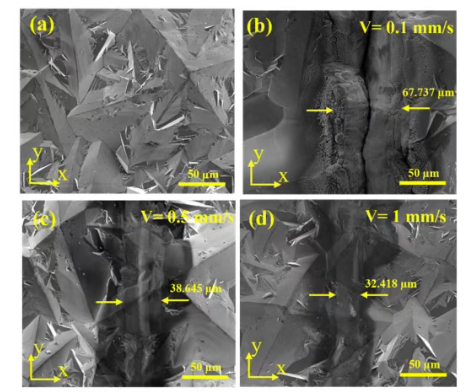

图3. (a) 激光改性前的BDD材料及在8.85 J/cm²条件下制备的石墨通道(单次扫描)以及不同扫描速度下的石墨通道:(b) 0.1 mm/s,(c) 0.5 mm/s,(d) 1 mm/s。

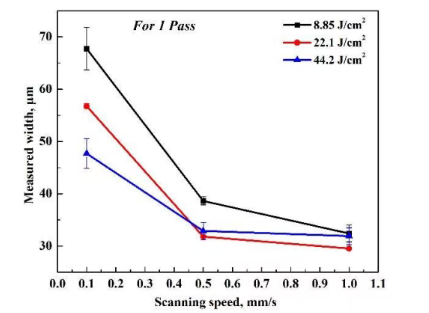

图4. 通过改变激光通量并提高单次扫描速度,利用扫描电子显微镜测得的宽度变化示意图。

手机资讯

手机资讯 官方微信

官方微信

豫公网安备41019702003646号

豫公网安备41019702003646号