在高压环境下,材料往往会展现出常压下无法获得的新奇结构与特性。然而,这些高压诱导的状态一旦卸压常常会迅速消失,极大限制了其研究与应用潜力。近日,北京高压科学研究中心的曾桥石研究员带领的研究团队在《自然-通讯》(Nature Communications)发表新成果,成功开发了一种结合自支撑薄膜工程的“金刚石纳米高压舱”新策略,实现了固体材料高压态在常压下的可控保存与原子尺度研究。论文题目为“Preserving high-pressure solids via freestanding thin-film engineering”。

“金刚石纳米压舱”的概念最早是该研究团队于2022年提出,他们首次将气体或者液体在低压下通过扩散导入玻璃碳材料中的封闭纳米孔洞中,在目标压力下诱导玻璃碳转变成纳米金刚石,以金刚石材料极高的机械强度封存孔洞中材料的压力,从而首次实现了高压状态下挥发性物质在常压环境的保留和原位研究[Nature, 608, 513 (2022)]。

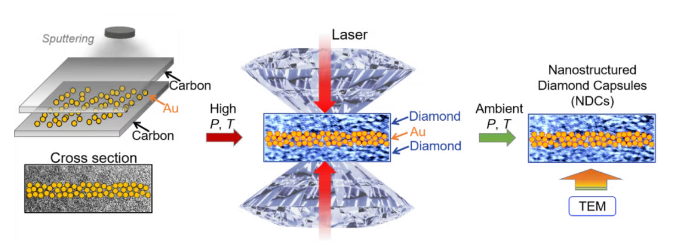

在最新研究中,该团队进一步突破技术瓶颈,成功将该方法扩展至固体材料。核心挑战在于如何将纳米级固体颗粒均匀、可控地分布于碳前驱体中,而传统混合方法因颗粒易团聚而难以实现高质量复合。对此,该团队借鉴了在工业上具有大规模应用的薄膜技术,采用磁控溅射工艺合成了非晶碳-金纳米颗粒-非晶碳三明治结构的自支撑薄膜前驱体,实现了金纳米颗粒在非晶碳薄膜中的高度均匀分散。

然后,研究团队把这种前驱体材料装入高压装置(金刚石对顶压砧)的样品腔中,加压到目标压力(~56 GPa)后,再利用激光加热使玻璃碳转化为金刚石。拉曼光谱确认了金刚石的形成。高分辨透射电镜技术表明,金刚石压舱材料中的金的晶胞参数明显收缩,对应保留压力高达26.2 GPa。表明了该技术在同时实现固态材料高压态保存和原位研究方面的可行性。

随着合成压力从32GPa增加到56GPa,卸压后,材料中保留的压力范围可从15.6GPa近似线性地增加到26.2GPa。这种近似的线性关系与前期在气体金刚石压舱中的观察一致,表明使用这种薄膜工程策略在高压固态保存中的通用性与可控性。

本研究为实现固体材料高压态在常压条件下的精细调控与高分辨原位研究提供了新路径。更重要的是,所采用的自支撑薄膜策略具备工业可扩展性,为高压诱导新材料的大规模制备与应用提供了切实可行的解决方案,可能标志着高压材料科学迈向“可用性”与“工程化”时代的关键一步。

利用薄膜技术合成金刚石纳米高压舱材料,实现固体材料的高压态的常压保存和原子尺度原位研究的技术路线示意图。

手机资讯

手机资讯 官方微信

官方微信

豫公网安备41019702003646号

豫公网安备41019702003646号